【熊本地震から9年】災害への不安が大きい外国人居住者を支援するにはどうすれば?みんなで考えよう

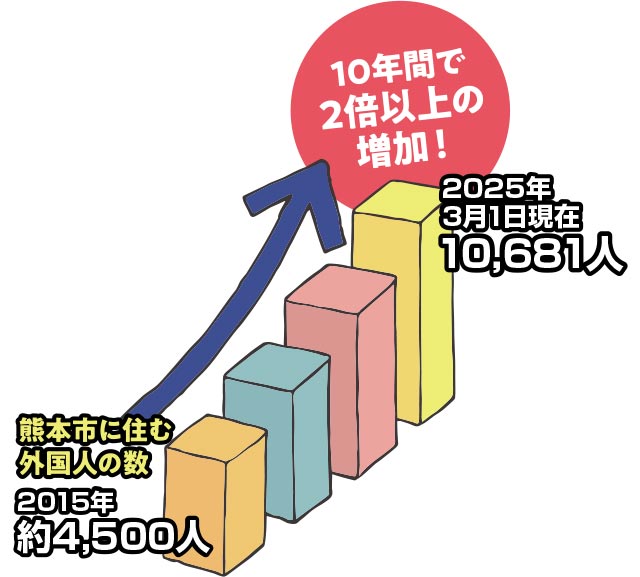

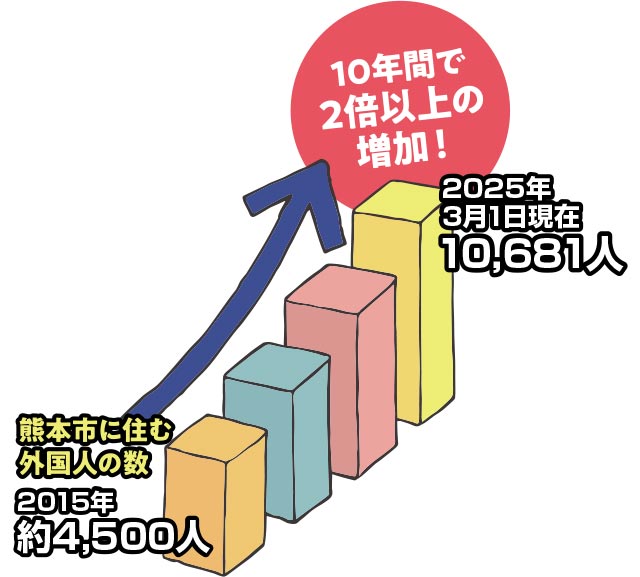

2016年4月14日、16日に発生した熊本地震から間もなく9年を迎えます。一方この10年間で、熊本に住む外国人の数は、熊本市内だけでも2倍以上に増加。地域の“隣人”として身近な存在になっています。災害が起きた時に、言葉や文化、習慣の違いで戸惑うことも多い外国の人たちを、地域で支えるにはどうしたらいいのでしょうか。熊本で暮らす外国人や専門家と一緒に考えました。

災害に備えて 外国人の不安 知って助け合おう

2016年の熊本地震、20年の熊本豪雨はじめ、日本では大規模な災害が頻発しています。熊本で暮らす外国人が抱える不安の声を聞き、災害支援に取り組むボランティア団体にどう支えたらよいのかを教えてもらいました。いざという時に助けることができる存在になりましょう。

代表理事 樋口 務さん

KVOAD【特定非営利活動法人くまもと災害ボランティア団体ネットワーク】

「いざ」という時のために、地域で外国の人とつながりを

熊本地震や熊本豪雨で、被災地に住んでいた外国人への支援は、十分だったとは言えません。例えば、せっかく避難所に避難しても、そこで言葉がうまく通じないことが原因で、支援物資を「お金を出して買うもの」と思い込んで受け取れなかったり、頼み事や困り事が言えずに孤立してしまい、避難所からいなくなったりすることもありました。

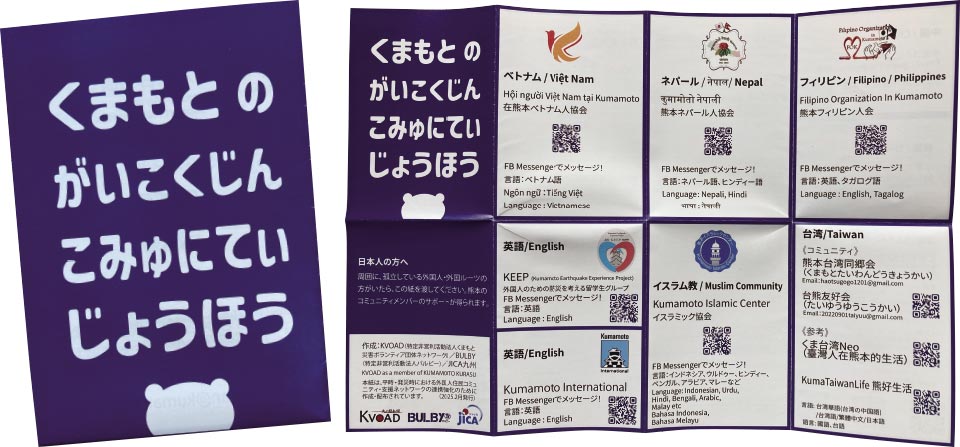

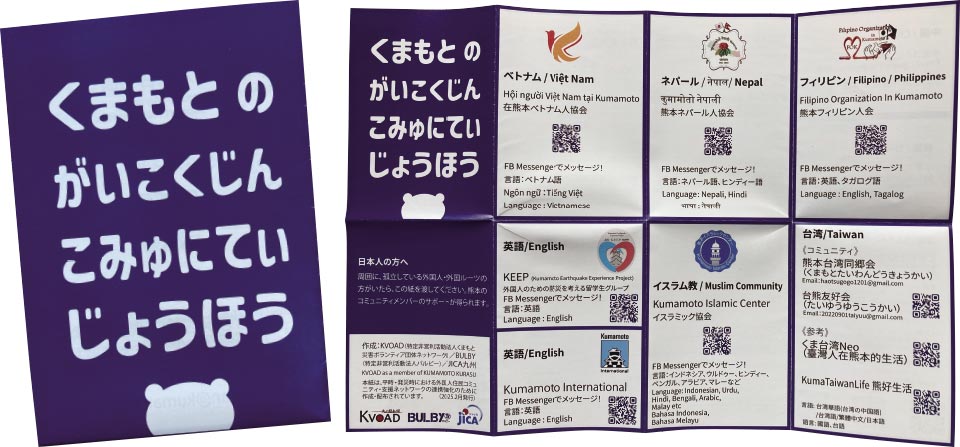

現在、KVOAD(ケイボアド)では、行政や支援組織、社会福祉協議会などと連携して、災害時に外国人居住者の安否や被災状況、必要な支援などの情報を共有できる体制づくりを進めています。また、県内の外国人コミュニティーや外国人との交流を行っている民間団体などが集まる交流会を開催して、災害時の外国人のニーズ把握や連携強化を図っています。

もちろん、そうしたネットワークづくりも大切ですが、私たち一人一人にもできることがあります。災害時の支援は、災害の規模が大きいほど、行政やボランティア団体だけでは被災した地域や被災者すべてに行き渡らせるのは難しいのが現実です。そうした時に役に立つのが、地域の中での助け合いです。そのためには、平時から身近に暮らす外国人と交流を深め、いざ災害が起こった時に、互いに支え合える関係を築いておくことが重要です。

もし災害が起こったら、どこに避難したらいいか分からず不安です

謝欣芸(シエ シンユン)さん/北区在住

仕事で熊本で暮らすようになって2年になります。住み始めてすぐに役所で、「災害が発生した時にどうすればいいか」というパンフレットをもらったのを覚えていますが、正直、ちゃんと見ていませんでした。

地震などが起こったら、「学校に避難する」というのは知っていますが、具体的に自分がどこの学校に避難すればいいのかは知りません…。地域の皆さんと交流することもあまりないので、いざという時にどうしたらいいのか不安があります。役場などを通じて、「○○に逃げてください」などのアナウンスがあると心強いですね。

外国の人たちにも呼びかけて避難訓練をしよう!

外国人が多く住んでいる地域では、外国人を対象にした避難訓練を実施しているところがあります。町内や校区単位などで災害に備えた訓練や、地域内にある危険箇所を見て回る企画を行う際に、外国人にも参加を呼び掛けて一緒に訓練をしておけば、安心感につながり、いざという時の支援にも役立ちます。

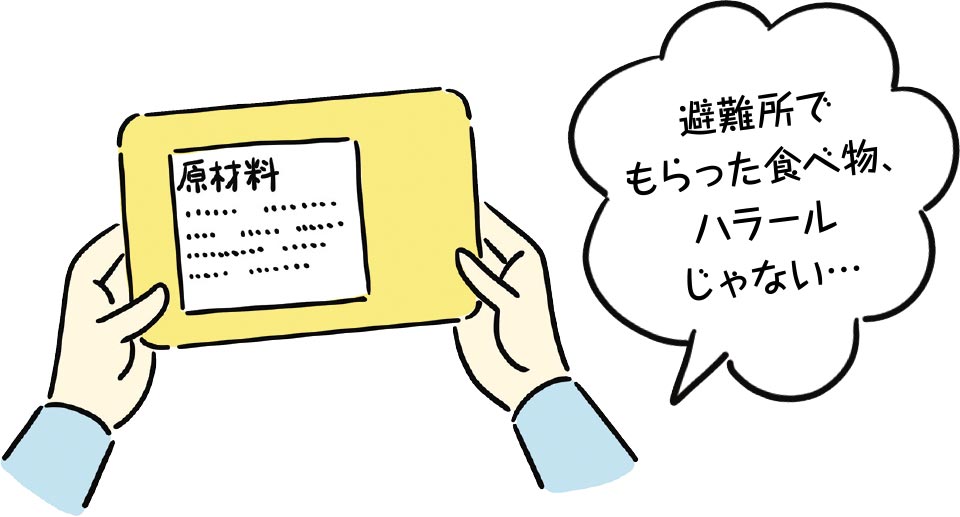

避難所で、宗教上の理由で食べられないものがあり困りました

マーロ・スイスワヒュさん/北区在住

熊本地震の際、私たちイスラム教徒も近くの避難所に身を寄せました。そこで提供される非常食の中にはイスラム教徒が食べられないものも多く、私は2~3日ほぼ水だけで過ごしました。その後は、全国のイスラミックセンターや東京の大使館などからハラール※の食材が届いて食事にも困らなくなり、逆に余った分を近隣の皆さんに配ったりしました。最初の数日だけでも、ハラールが用意されている避難所があれば、とても助かります。

※イスラム法上で食べることが許されている食材や料理

外国人交流の拠点施設へつなごう!

イスラム教徒の方々向けのハラールを、各避難所で準備するのはまだ難しい状況です。ただ、「どこでなら手に入るか?」などの情報は、熊本市国際交流会館をはじめとする外国人交流の拠点施設で発信しているので、困っている人がいたら紹介しましょう。また、炊き出しなどでは、日頃からハラールに対応しているホテルなどが協力して、弁当を提供してくれるケースもあります。

〒860−0806 熊本市中央区花畑町4−18

TEL:096-359-2020 FAX:096-359-5783

言葉が分からず、孤独を人一倍感じています…

マリア・コリーナ・メンドーサさん/西区在住

私は来日して35年近くなりますが、熊本地震の後はとても不安でした。水や電気が使えない不便な生活が続き、ストレスも感じました。熊本での生活が短い外国人が災害に遭遇したら、なおさら不安も大きく、言葉が通じなかったりすると孤独を感じると思います。

避難所などにもっと英語の表示を増やし、片言でもいいので英語で対応してもらえると、外国人も安心できます。また、熊本で暮らす外国人も、日本人や先輩外国人との交流の場に参加して、“友達”をたくさんつくっておくと、災害が起こった時にも頼ることができて、不安も和らぐと思います。

交流会などの場を通じて人間関係を築こう!

災害時に外国の人たちを孤立させないためには、日頃から交流の場を設けておくことが大切です。KVOADや国際協力機構(JICA)熊本チーム、熊本市国際交流振興事業団などは、2022年から3~4カ月に1回程度、「つながる交流会」を行っています。外国人支援に関わる日本人と、県内の外国人コミュニティーの方々が集まり、災害時の困り事や必要な支援について情報交換しており、人間関係を築く場としても機能していますよ。

一人一人にできること

災害時に外国人が困らないようにするために、私たち一人一人にも日頃からできることがあります。

- 外国人の習慣や文化を理解する

- それぞれの国の歴史や文化を知れば相手に寄り添うことができ、習慣の違いなどがあっても理解し合うことができます。

- 平時から交流を図っておく

- 普段から近隣の外国人とイベントなどで交流しておくと、必要な支援や困り事をあらかじめ把握することができます。

- 外国人を“お隣さん(地域の一員)”として受け入れる

- 災害時に、外国人は「支援される側」だけでなく、「支援する側」にもなれます。地域のために活動する仲間になってもらいましょう。

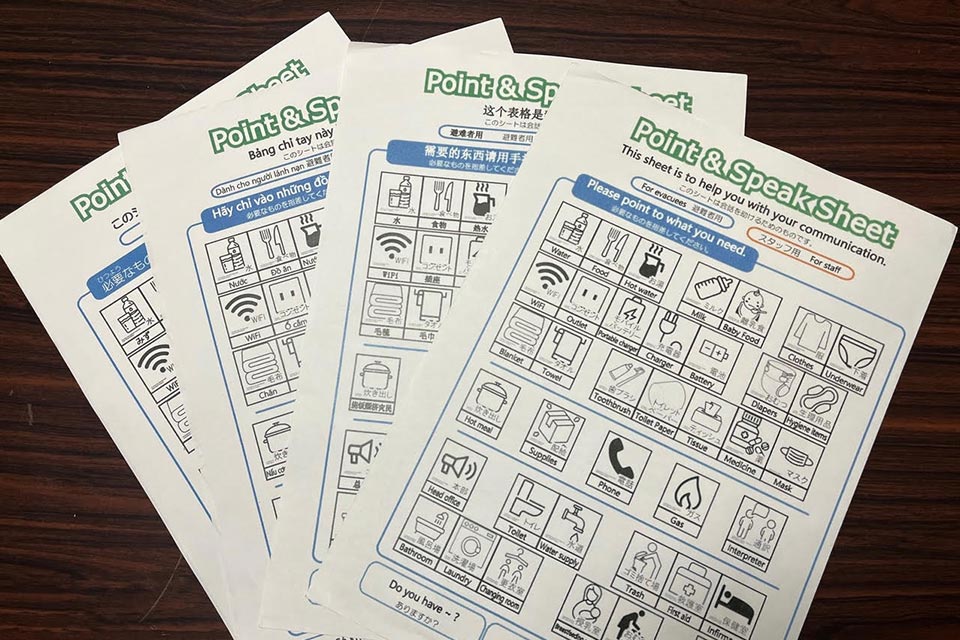

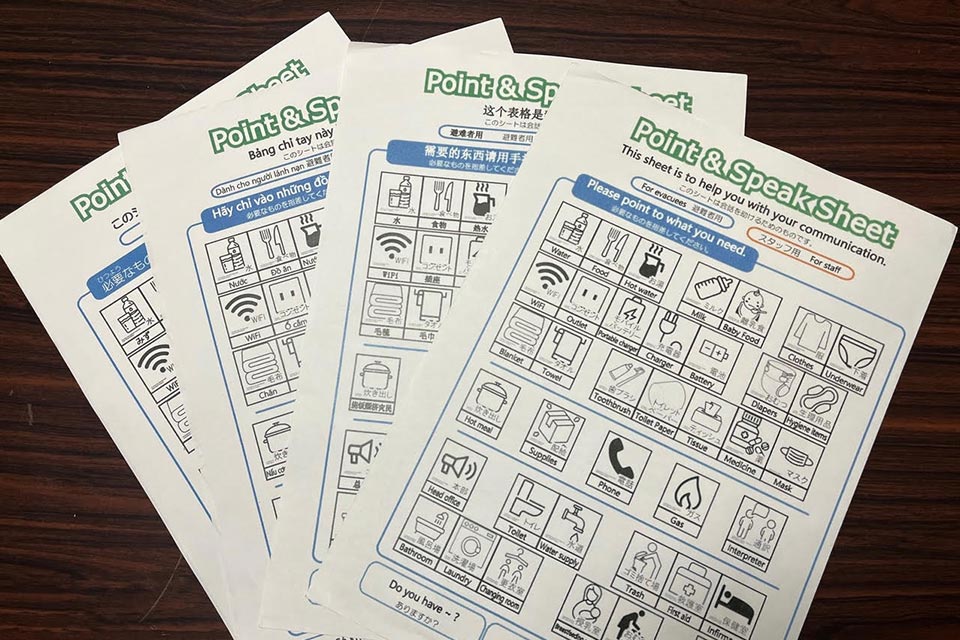

こんなお役立ちツールも!「多言語対応指さしシート」

災害時に限らず、日本で暮らす外国人が最も困る「言葉」の問題。それを解消し、互いの意思疎通がスムーズになるツールを紹介します。

外国人がもっと「住みたい」と思う熊本にしたいです!

「多言語対応指さしシート」は、災害時に必要としているものや困り事について、シートに描かれたイラストを指さすだけで伝えられるようになっています。英語、中国語、ベトナム語、やさしい日本語の4種類があります。

熊本地震や熊本豪雨の際には、訪日外国人や留学生、技能実習生などが、十分な支援を受けられなかったと聞きました。特に避難所では、さまざまな掲示が日本語だけだったり、避難所運営側に外国語を話せる人がいなかったりで、コミュニケーションがうまく取れずに行き違いが生じることも少なくなかったようです。そうした際のハードルを少しでも下げるツールが必要だと感じ、熊本県立大などと協力してシートを作成しました。

紙のツールはアナログですが、災害時には、ネットが使えなくなることがありますし、スマートフォンの使用もできるだけ節約したいところです。ぜひ、各避難所に常備しておいてほしいです。

共有しよう! 災害時の情報発信・相談窓口

熊本県外国人サポートセンター

| 場所 | 熊本県庁・本館8階 |

|---|---|

| 受付時間 | 月~金曜 8時30分~17時15分(災害時は24時間受付) |

| 電話番号 | 080-4275-4489 |

| kuma-support-center@aioros.ocn.ne.jp |

熊本県外国人総合相談プラザ

| 場所 | 熊本市国際交流会館2階 |

|---|---|

| 受付時間 | 10時~18時 |

| 休み | 第2・4月曜(月曜が祝日の場合は翌火曜) |

| 電話番号 | 096-359-4995 |

| soudan@kumamoto-if.or.jp |

災害リスク情報キキクル

気象庁が気象や地震に関するさまざまな情報を発信しているウェブサイト「キキクル」。スマホ用の多言語対応アプリもあります。

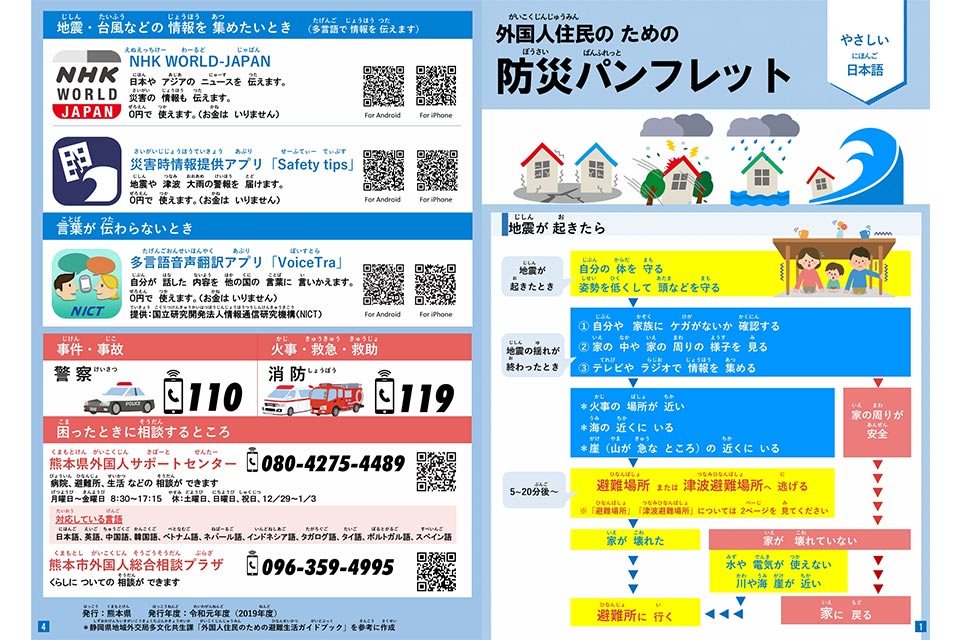

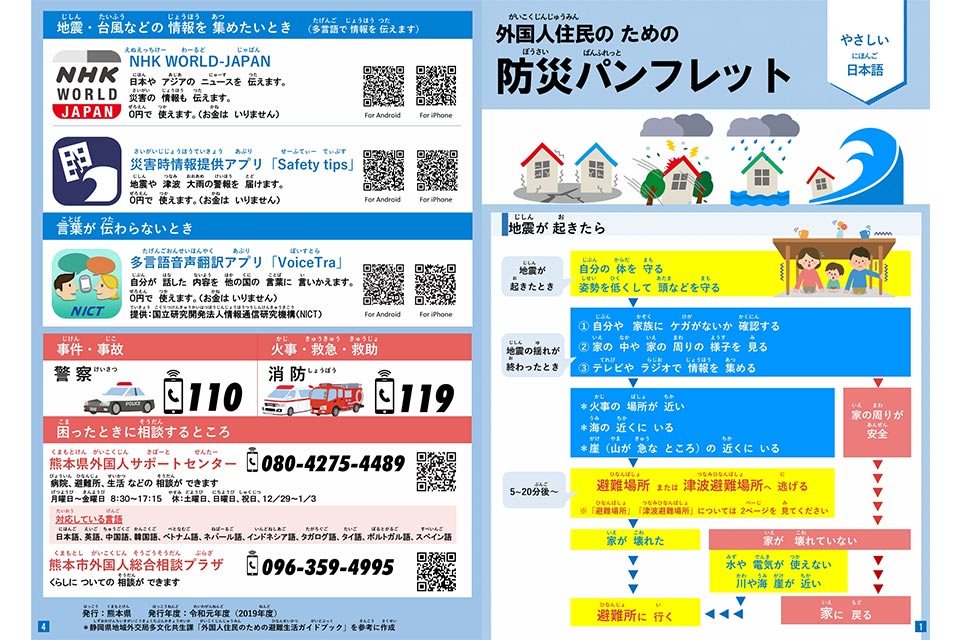

熊本県・防災パンフレット

災害時に役立つ相談窓口や避難所での過ごし方などを分かりやすくまとめたパンフレット。やさしい日本語、英語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、ベトナム語版があります。