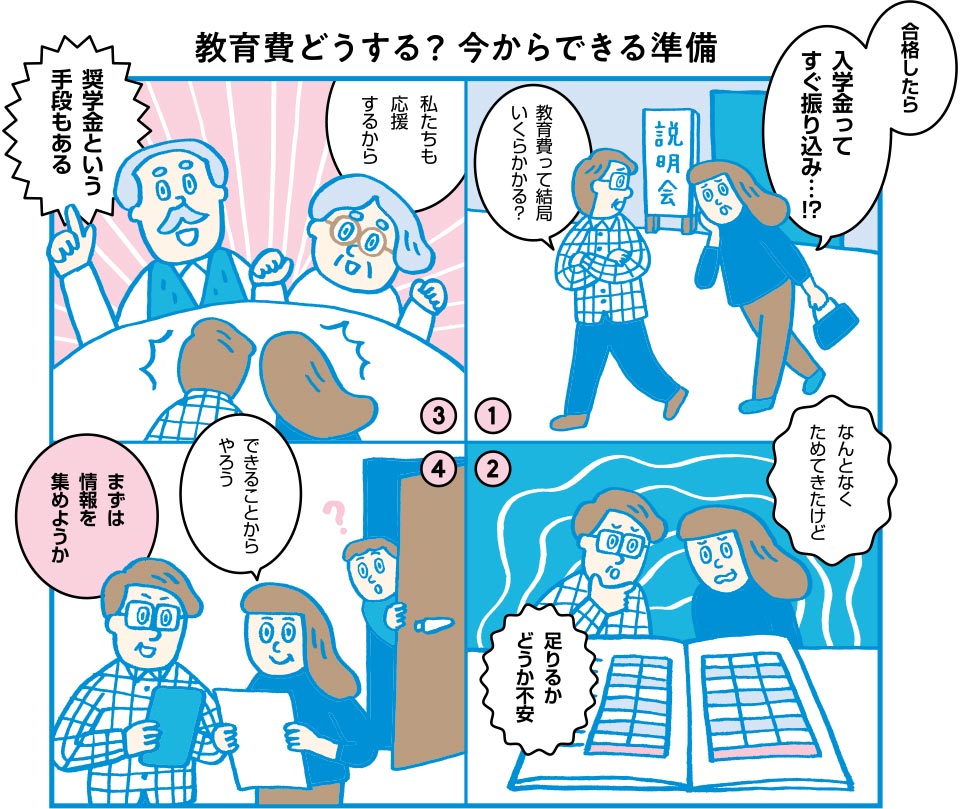

高校・大学への進学 教育資金いくらかかる? 【専門家に聞く】

高校・大学への進学を考えた時、学費がどのくらいかかるのか、いつから準備したらよいのか不安に感じる保護者は多いのではないでしょうか。教育資金の準備法や支援制度、教育ローンなどについて、ファイナンシャルコーチの佐藤ななみさんに聞きました。

いつ、いくら必要になるか キャッシュフロー表の作成を

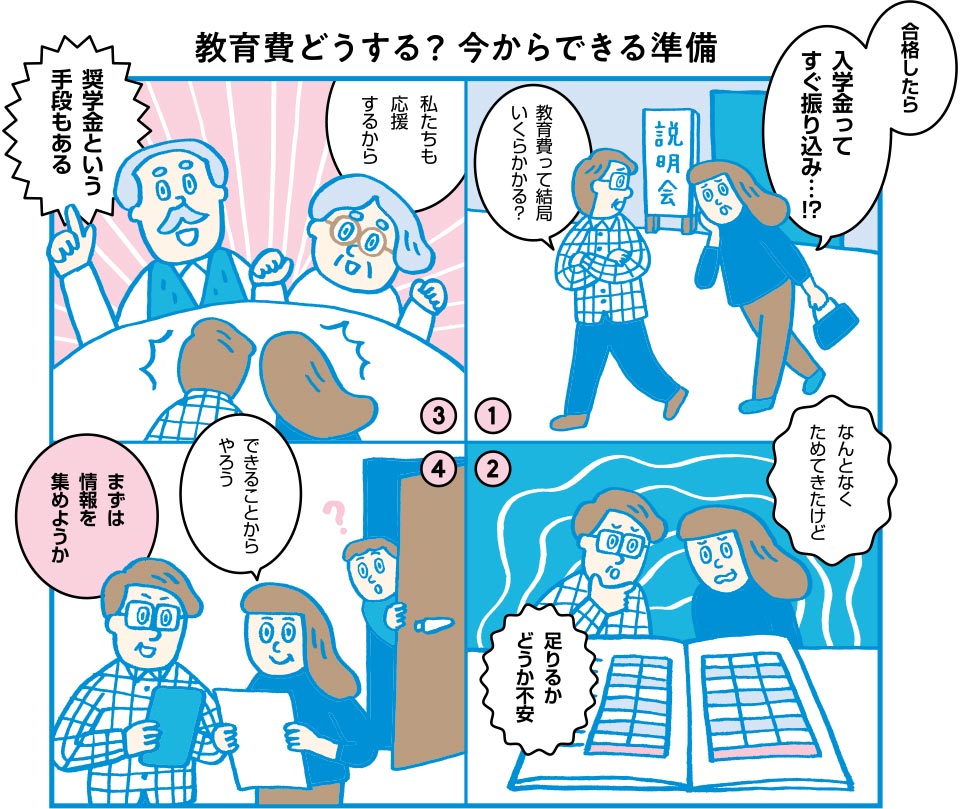

受験期の子どもを持つ保護者が不安に感じるのは教育費です。まずは費用を知ることから始めましょう。

2024年度の熊本私学白書によると、熊本県内の公立高校授業料は月額9900円。私立高校授業料(平均)は月額3万3367円、その他の納付金月額8442円となっています。現在、国の就学支援金および臨時支援金によって授業料の支援を受けることができます。

大学では、国公立大学の授業料が年間約60万円、私立大学の授業料は平均で年間約130万円とされています(2022年学生生活調査結果、日本学生支援機構)。ただし、これらはあくまで平均値であり、実際は進学する学校・学部によって大きく異なります。入学金、教材費、また、自宅外通学の場合は住居費、生活費なども含めると、まとまった資金が必要になるでしょう。非課税世帯のほか、扶養する子が3人以上の多子世帯や理工農系の学部に進む学生には授業料減免などの支援もあります。

教育資金準備の初めの一歩は「いつ・いくら必要になるか」を把握すること。その上で不足額を補う手段を考えます。教育資金の準備法は主に

- 金融商品でためる

- 教育ローンを借りる

- 支援金をもらう

─の三つがあります。これらを組み合わせることで、無理のない資金計画が可能になるでしょう。

おすすめは進学する学校の学費・生活費を調べ、キャッシュフロー表を作成してみること。どの期間にいくら資金が必要か、その時の収入と支出の差を確認します。進学後に不要になる塾やスポーツ活動費は、そのまま授業料などにスライドできます。教育費全てを事前にためておかねばならないわけではないのです。準備する額が定まれば、具体的な手段の検討へと移ります。

子どもの夢を応援するために保護者ができる準備は多くあります。今から教育資金について前向きに考えてみませんか。

- 在学期間中の家計収入

- 子どものアルバイトの有無

- 既に準備していた資金

- 準備中の資金(月額、進学時にたまる額)

- わが家が使える支援制度

- 進学間近の場合、希望の進路に応じた学費・生活費を調査

(1)ためる

NISA・財形・家計の見直し… 受験期までの年数で異なる手段

教育資金は、必要になるまでの期間に応じて方法を考えることが大切です。未就学〜小学生の保護者なら、時間を味方にしてNISA口座を活用し、積立投資でリスクを抑えながら資産形成を始めるのも一案です。

一方、数年後に受験期を迎える保護者は、積立定期預金や貯蓄保険など、確実性の高い手段を中心に考えると安心です。会社員世帯であれば、給与天引きで積み立てできる「財形貯蓄制度」も活用できます。資金準備期間が短い場合は家計を見直し、教育費を捻出できる部分があるか探してください。

いずれも、無理のない金額でコツコツ続けることがポイント。準備可能期間に合った方法で、子どもの進学をしっかり支えましょう。

(2)借りる

教育ローンと奨学金を検討 制度や条件を確認しましょう

教育資金の準備には、借りるという選択肢もあります。代表的なのが教育ローン。保護者が借り入れ、返済も保護者が行います。国の教育ローン(日本政策金融公庫)と民間金融機関のローンがあり、融資限度額や金利タイプ(固定・変動)、利率、保証料、返済期間などを比較して選ぶことが大切です。なお、国の教育ローンには世帯年収の上限など条件があるため、事前の確認が必要です。

また、貸与型奨学金制度も活用できます。子どもが借り入れ、返済も子どもが行います。国や地方自治体、大学独自の制度があり、中でも日本学生支援機構の奨学金は多くの学生が利用しています。第一種(無利子)と第二種(有利子)があり、併用も可能。制度や申込期間、償還(返済)方法、金額など保護者と子どもで一緒に確認しておくと安心です。

借りる場合は、将来の返済負担も考慮し、無理のない範囲で計画的に活用しましょう。

(3)もらう

非課税の贈与信託を含め返済不要の支援制度を活用

教育資金を「もらう」方法として、返済不要の給付型奨学金があります。国の制度に加え、地方自治体、大学、企業、財団、業界団体などが独自に支援を行っており、成績や家庭の事情に応じて幅広い選択肢があります。代表的な制度として、2020年に始まった「高等教育の修学支援新制度」があり、経済的に困難な家庭の学生を対象に学費の全額または一部を支援します。

また、祖父母などから教育資金として援助を受けた場合には一定の条件を満たせば、最大1500万円まで贈与税が非課税となる特例もあります。制度の詳細や手続きは、銀行など金融機関で相談するのがおすすめです。

さらに、25年度からは、子どもを3人以上扶養する多子世帯に対し、所得制限なしで大学等の授業料・入学金が減免される制度も始まりました。さまざまな制度を活用することで教育資金の負担を軽減することができます。

知っておくと得する お金に関する制度

熊本で就職すると奨学金返済を支援 「くま活サポート」

熊本県には、奨学金返済など子どもの進学後の負担を軽減できる「くま活サポート」という制度があります。これは、県内企業の人材確保と定着を目的に2018年度に県が創設した制度で、県内企業に就職した若者の奨学金返還を、県と企業が協力して支援する仕組みです。制度に登録し対象となる企業に内定・就職すれば、奨学金の返済支援を受けられる可能性があります。4年制大学卒業者で最大244.8万円、大学院修了者で最大456万円が就職後10年間にわたり分割支給されます。県外進学後のUターン就職を後押しする制度としても注目されていて、赴任費を支援する「熊(ゆう)ターン枠」もあります。保護者にとっては、進学後の資金負担を見据えた心強い制度ですよ。