社会の高齢化とともに増加 膵(すい)がん

膵臓(すいぞう)にできるがんを「膵がん」といいます。初期症状に乏しく、早期発見が難しいといわれる膵がんですが、近年は根治を目指す治療が行われています。今回は「がんを知ろう」シリーズとして、膵がんについてお伝えします。

(編集=坂本ミオ イラスト=はしもとあさこ)

執筆者

准教授 林 洋光さん

- 日本外科学会指導医

- 日本消化器外科学会指導医

- 日本消化器病学会指導医

- 日本膵臓学会指導医

- 日本肝胆膵外科学会高度技能専門医

- 日本内視鏡外科学会技術認定医

- ロボット外科学会専門医(国内A級)

など

はじめに

食物の消化に携わる膵臓

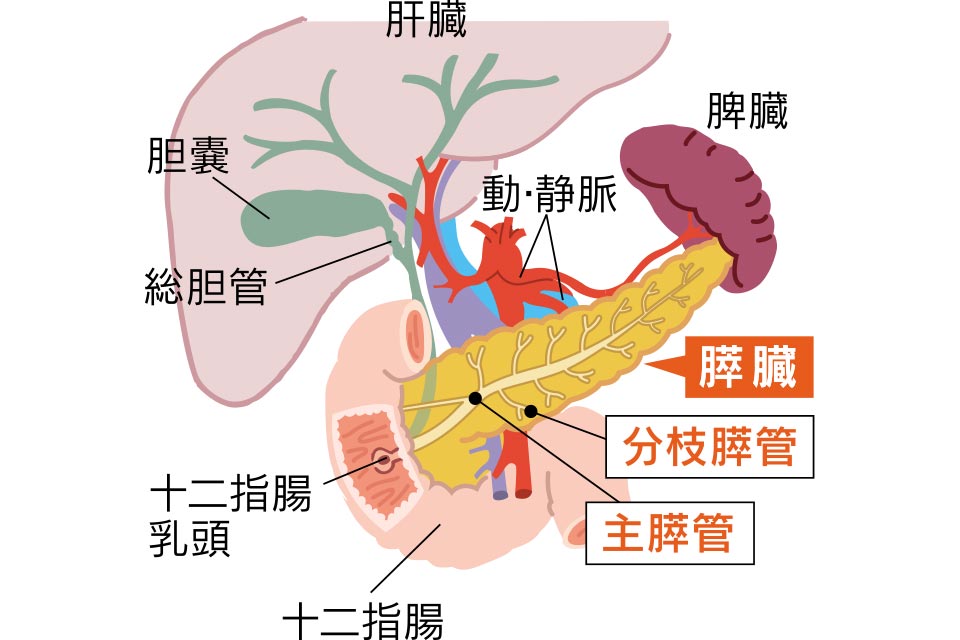

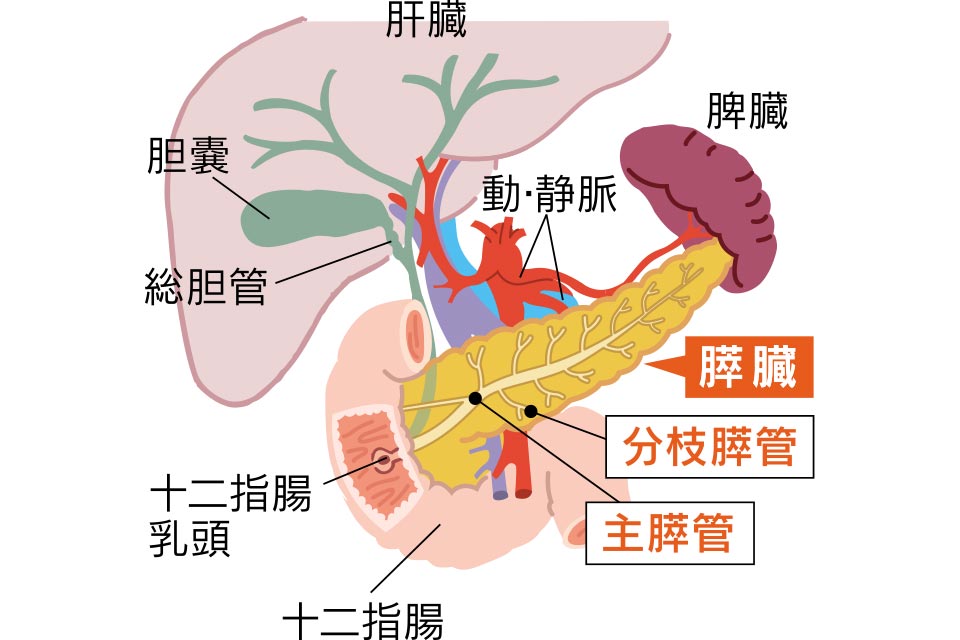

膵臓は胃の後ろの背中寄りに位置します。長さ20cmくらいの左右に細長い臓器で、CT 画像ではひらがなの「へ」に似ています(図1)。

膵臓の機能には、食べ物を消化する分泌液(膵液)をつくる働き(外分泌)とインスリンなどのホルモンをつくる働き(内分泌)があります。

消化液である膵液の通る道を膵管といい、川でいう本流に相当する主膵管と、支流に相当する分枝膵管があります。外分泌機能を担当する細胞(膵腺房細胞)で作られた膵液は複数の分枝膵管から主膵管に集まり、十二指腸に分泌され食物の消化に携わります。

図1 膵臓の位置・形状

膵がんとは

進行が速く、転移しやすい

一般的に膵がんといわれるのは膵管の内面を覆っている上皮細胞から発生したがんで、「浸潤性膵管がん」や「通常型膵がん」と呼ばれます。

消化器がんの中でも進行が速く、がん細胞が周囲組織へ浸潤や転移しやすく、抗がん剤に対して抵抗性が高いのが特徴です。

膵臓にできるがんには、通常型膵がんのほかに、膵管内乳頭状粘液腫瘍(IPMN)から発生した「膵管内乳頭状粘液性腺がん(IPMC)」や、膵腺房細胞から発生する「腺房細胞がん」、内分泌細胞から発生する「膵神経内分泌がん」、まれな「退形成性膵管がん」などがあります。

年齢別では60歳前後から増加し、高齢になるほど多くなります。社会の高齢化とともに非常に増加しています。

日本における膵がんの死亡者数は、肺がん、大腸がん、胃がんについで4番目に多く、2022年には約4万人の方が亡くなっています。

罹患(りかん)者(新たに診断される患者)数と死亡者数がほぼ等しいという厳しい疾患で、「難治がん」といわれるゆえんです。膵がんの生存率は主要ながんの中で最も低いのが現状です(表1)。

表1 膵がん関連の統計(国内)

| 診断される数(2020年) | 44,448例(男性22,557例、女性21,891例) |

|---|---|

| 死亡数(2022年) | 39,468人(男性19,608人、女性19,860人) |

| 5年相対生存率(2009~2011年) | 8.5%(男性8.9%、女性8.1%) |

症状と診断

発生場所によって症状に特徴

初期には無症状なことが多く、進行した状態で見つかることが多いのも難治がんとなっている理由の一つです。

早期発見は簡単ではありませんが、血糖値の上昇(糖尿病の急な悪化も含む)や黄疸(目や皮膚、尿が黄色くなる)が手掛かりとなります。

進行すると、上腹部痛や背部痛、体重減少、腹水による腹部膨満感の症状が出てきます。上腹部痛や背部痛は最も多く見られる症状です。食事とは関係なく、背中の痛みや夜中の痛みなどが持続します(表2)。

表2 主な症状

- 体重減少(食欲不振含む)

- 高血糖(糖尿病の急な悪化を含む)

- 上腹部痛、背部痛

- 黄疸

- 不消化便(脂肪便)

- 腹部膨満感(おなかが張る感じ)

など

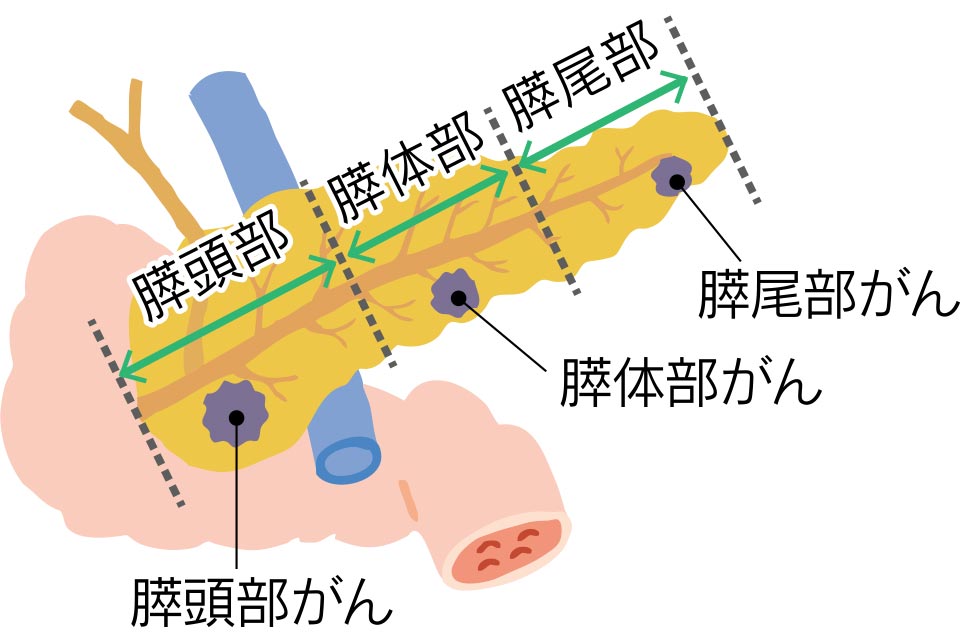

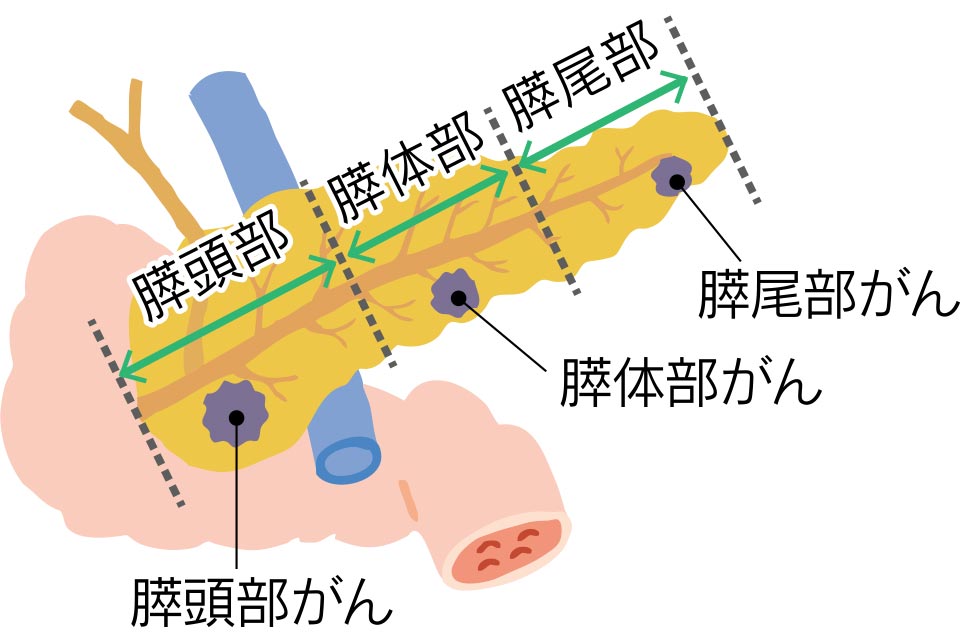

症状は、膵がんの発生場所によっても特徴があります。膵臓の右側を膵頭部といい、左端の細長い部分は膵尾部、頭部と尾部の間の部分を膵体部と呼びます(図2)。

図2 発生場所による膵がん

膵頭部のがんでは血糖値の上昇や黄疸、膵尾部のがんでは腹痛や背中の痛みが主な症状です。膵体部のがんでは両方の症状が起こることもあります。

定期的な検診で早期発見を

膵臓の周囲には多くの神経線維が分布しているため、がんが神経へ浸潤しやすく痛みも強くなります。

体重減少も特徴的な症状で、膵管の閉塞(へいそく)による消化液の分泌低下とそれによる消化不良、栄養吸収障害、食欲減退、がん細胞が作り出す悪液質などの影響によります。

定期的な検診が早期発見の第一歩です。膵がんの診断には、血液検査や腫瘍マーカー(CA19ー9やCEA)、腹部超音波、超音波内視鏡検査(EUS)、CT検査(PETーCT)、MRIなどが用いられます。

治療

外科手術の前後に抗がん剤治療

膵がんは手術単独では再発しやすいため、切除可能な膵がんであっても手術前と後に抗がん剤治療を行うことが一般的です。2カ月程度の抗がん剤治療を行った後に外科手術を予定します。

手術後体力が回復した時に、抗がん剤の投与を約半年間行います。その後は3カ月に1回程度の定期的な検査を行います。

外科手術は、切除可能な膵がんに対する治療法の中で唯一の根治(病気を完全に治すこと)を目指せる治療法です。

熊本大学病院では現在、年間100件前後の膵切除術を行っています。そのうち約6~7割が腹腔鏡もしくはロボット手術、いわゆる傷が小さく術後の回復が早い低侵襲(しんしゅう)手術を選択。3~4割は進行度や全身状態により通常の開腹手術が選択されています。

私たちは、豊富な手術経験と最新の肝臓・胆道・膵臓領域におけるロボット外科技術などによって、難治がんであっても外科的な立場から根治の可能性を追求し、患者さんとともに膵がんに立ち向かっています。

おわりに

危険因子を知って、検診・検査を

膵がんの危険因子は喫煙、糖尿病、膵がんの家族歴、膵嚢胞(のうほう)、慢性膵炎などが知られています。最近では、乳がんや卵巣がんといった既往歴や家族歴も危険因子といわれています。

糖尿病に関しては、小さな膵がんが引き金となっている場合があり、糖尿病(すでに治療中の血糖コントロールの急な悪化も含む)の診断時には膵がんの検査も受けるようにしましょう。

近親者に膵がんの人がいる、特に複数人いる場合には、自身も膵がんになる可能性が高くなるため定期的な検診をお勧めします。膵嚢胞や膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)を指摘された場合も定期的に検査を受け続けるようにしてください。

次回予告

3/28号では、「腎疾患」についてお伝えします