「和食展」開催中の熊本市現代美術館とコラボ! 熊本の今を映す「和食弁当」を考案!みなさんはどう思う?

和食をテーマにした展覧会「和食 日本の自然、人々の知恵」が現在、熊本市現代美術館で開催中です。全国を巡回していて、九州では熊本のみの開催ですよ。そこで今回は「和食展」にちなみ、すぱいすと現代美術館がコラボして、熊本の食材を取り入れた「和食弁当」を考案。熊本の和食の現在地を探し、未来への思いを詰め込みました。

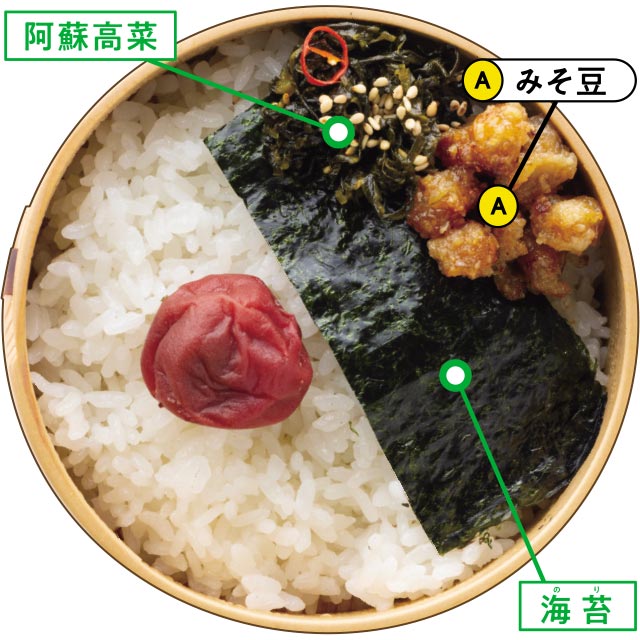

[すぱいす×現美 全力考案]伝統食も進化形も! 熊本的「和食」を弁当に

熊本らしい和食って何だろう? 「和食展」を開催中の熊本市現代美術館とすぱいすが議論を重ね、考案した「和食弁当」。熊本の伝統食や、今後の和食の定番になるかもしれない新メニュー、和食のうんちくを詰め込みました。異論は認めます笑

「和食展」学芸員インタビュー「和食って何? 自由に捉えて」

「和食」とは、日本列島に暮らしていた人々が土地の自然を生かし知恵を絞り、長い年月をかけて育んできた食文化の総称です。2013年にはユネスコ無形文化遺産にも登録されました。

「和食に定型はありません。多様な文化が混ざり合ってダイナミックに変化してきました。これからも変化していくものです」と熊本市現代美術館学芸員の里村真理さん。「例えばカレーライスは和食なのかと聞かれたら、どう答えますか。和食展では『あなたにとって和食とは何か』を問いかけ、考えてもらえる内容となっています」と語ります。

「お弁当」も和食文化の一つです。「彩りや栄養のバランスだけでなく、冷めてもおいしい味付けといった特徴が挙げられます」と学芸員の岩﨑美千子さんは続けます。

今回のコラボ企画では、「お弁当」を題材に、熊本的な「和食」を考えました。生産者の努力により受け継がれている熊本の特産品や進化した調味料を使った料理、異文化を融合させた新メニューを詰め込んでいます。読んで味わって、作ってみてください。

教えてくれたのは…

熊本的「和食弁当」 その1

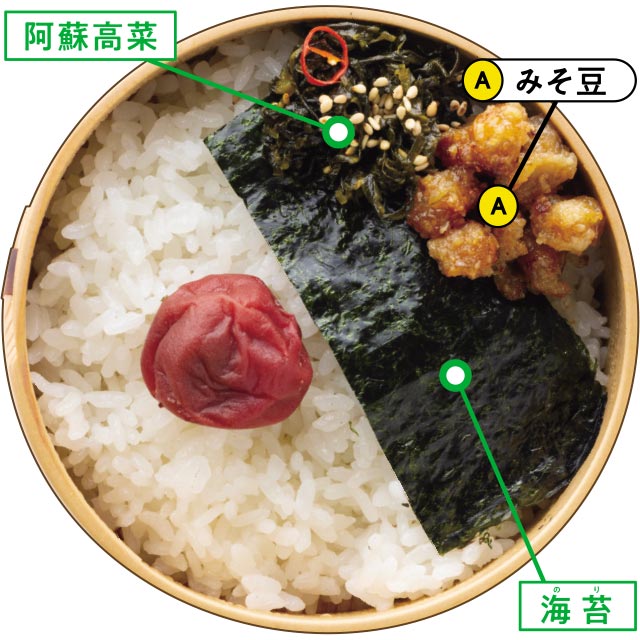

[熊本の風土と食材]阿蘇高菜

高冷地で育つ伝統野菜 付加価値を付けて新たな商品も開発

「阿蘇高菜」は、高冷地の阿蘇で育つ伝統野菜です。阿蘇高菜漬けは熊本の特産品として知られていますが、農家の高齢化などにより生産量は減少しています。阿蘇高菜を守り、後世につなごうと、生産者が商品開発に取り組み、誕生したのが、高菜の種を使った粒マスタード「阿蘇タカナード」です。塩や酢も県産にこだわったこの付加価値商品は、新たな特産品として広がっています。

阿蘇さとう農園の「阿蘇タカナード」は、「先祖がからし代わりに高菜の種を使っていた」ことが開発のヒントに。マイルドな味わいで、和洋どちらにも合います

[熊本の風土と食材]海苔(のり)

日本有数の高品質の海苔 豊かな内海がもたらす特産品

熊本県は日本有数の海苔の産地です。中でも有明海沿岸部は、海苔の品質が高いことで知られます。波の穏やかな内海が軟らかい芽を育み、色つやの良い、香り高い海苔を生んでいるのです。宇土市住吉地区の生産者らは「未来につながる海づくり」との思いを込めて海岸の清掃などの環境保全活動にも取り組み、おいしい海苔を守っています。

[和食ストーリー]みそ豆

栄養価の高い乾物の大豆 軟らかく煮て「みそ豆」に

給食の定番メニュー・みそ豆は乾物の大豆を利用して作ります。大豆や大根などの野菜を干して、乾物として保存して使う知恵は、日本の食卓を豊かにしてきました。みその味は地域により異なりますが、甘めの九州みそと揚げた大豆の相性は抜群です。

蒸した大豆に片栗粉を付けて油でいためて、みそと酒、みりん、醤油で味付け。ピーナツバターとピーナツ粉で現代風にアレンジしました。

熊本的「和食弁当」 その2

[熊本の風土と食材]醤油(しょうゆ)

熊本で誕生!味わいはそのままに 素材の色を生かす「透明醤油」

和食に欠かすことのできない調味料の醤油。中国から伝えられた「醤(ひしお)」を起源とし、現在のような醤油になったのは、室町時代末期といわれます。熊本の醤油醸造メーカー・フンドーダイが5年前から販売している「透明醤油」は、まさに醤油の進化形。醤油を使った料理は茶色になりがちですが、素材の鮮やかな色を際立たせてくれます。

卵と「だし醤油」だけで、ふっくら香り豊かなだし巻き卵に。卵液をザルでこして焼くと均一な焼き上がりになります。

[未来の和食]ダージーパイ風唐揚げ

台湾×日本 食文化の融合!

近年、熊本と台湾のつながりが深くなっています。そこで、台湾グルメとして人気の大鶏排(ダージーパイ)と、日本の唐揚げを融合。混合スパイスの五香粉(ウーシャンフェン)を下味に使いました。日常的に食卓に上れば、それが和食の定番になるのかも。

[未来の和食]水田ごぼうのウオーターソテー

油不使用の炒め物! 和食をさらにヘルシーに

畑ではなく、米を収穫した後の水田を有効活用し栽培した「菊池水田ごぼう」は、アクが少なく、軟らかで、豊かな香りを楽しめます。この水田ごぼうを油を使わず、少量の水でソテー(炒め焼き)することで、ごぼうの甘味を引き出していきます。ヘルシーな和食を、さらに進化させました。

和食の陰の立役者 麹(こうじ)

麹は穀物にカビを繁殖させたもの。そのカビの持つ酵素が酒や醤油、みそなど和食の基本となる発酵食品を生み出しています。

塩麹は、素材のうま味を引き出す万能調味料。ラディッシュを丸ごと漬けると、まろやかな味わいの浅漬けになります。カットして盛り付けました。

[和食ストーリー]セロリ

身近な野菜 ほとんど外国生まれ

日本で利用されているほとんどの野菜は、実は外国原産です。大根は弥生時代以前に、キュウリは平安・鎌倉時代にやってきたとか。セロリは熊本が日本での発祥の地の一つといわれ、安土桃山時代に流入。江戸時代に入ってきた白菜よりも早いんですよ。独特の香りがあり、西洋料理で活躍するセロリですが、浅漬けなどは和食でも箸休めに人気です。

スライスしたセロリを米酢に漬けてピクルスに。米酢に八角や花椒(ホワジャオ)などを利かせるとアジアンな香りが漂います。

[和食ストーリー]エビフライ

西洋料理をアレンジ 今や和食?

揚げ物としては、水と小麦粉を衣として油で揚げる天ぷらが、江戸時代に庶民の間に広がりました。明治になると西洋からパン粉を付けて揚げるフライ料理が流入、千切り野菜を添えられたトンカツやコロッケ、エビフライなど日本的なアレンジを加えたフライ料理が日本の食卓に定着しました。

お弁当を作ってくれたのは…

フードコーディネーターの三星舞さん。好きな弁当のおかずは「梅干しとニラ海苔」。

こちらの記事もチェック