プロが教える「冬服の準備」完全ガイド|クローゼット整理のコツと手放す基準

気温が下がりはじめると、「そろそろ冬支度をしなきゃ…」と感じる季節がやってきます。しかし、衣替えは時間も労力もかかり、なかなか重い腰が上がらないもの。

実は、クローゼット整理は “全部出さない” 方法 で進めるとラクになります。

今回は、お片付け専門家として提案している、「今季の冬に着たい冬物」を厳選する、簡単な衣類整理のポイント をご紹介します。今年の冬は、クローゼットをスッキリさせて気持ちよく過ごしましょう。

1. まずは「冬物だけ」を取り出す

衣替えと聞くと、クローゼットの中身を全部出すイメージがありますが、それは大変で続きません。

まずは 冬に着る服だけを選んで取り出す ところから始めましょう。

その中から 「今季の冬に着たい服」だけを選びます。

まだ状態が良いけれど着ない服は、同じ季節であればリサイクルショップや衣類回収に持ち込むのもおすすめです。

2. 「迷う服」は必ず“鏡の前で着て判断”

「なんとなく取ってある服」こそ、クローゼットを圧迫します。

判断が難しいと感じたら、実際に着てみるのが一番。チェックポイントは以下の6つ。

・今の自分に似合う?

・好みは変わっていない?

・サイズは合っている?

・コーデが思いつく?

・肌触りは不快じゃない?

・ケア(洗濯やクリーニング)が負担ではない?

そして何より、その服を着た自分は「心地よい」かどうか。シミを直してでも着たいと思えるなら残す価値あり。そうでなければ、手放しても大丈夫です。

3. 「高かったけれど着ない服」は理由を言葉にする

まだ新しい、高かった、思い入れがある—それでも 着ていない服は今後も着ません。

なぜ着ないのか、理由をはっきりさせてください。

たとえば、サイズが合わない、着心地がいまいちならば、リメークもあり。そこまでする必要もないのであれば、あえて処分です!

理由が明確になると、「処分」は後悔ではなく学びになります。

4. 2年着ていない服は手放しどき

「流行がまた戻るかも…」。そう思ってしまう気持ちは自然ですが、2年間着ていない服は、これからも着ない服。

保管中に湿気や劣化も進んでいるため、潔く手放しましょう。

5. 手持ち服で“コーデパターン”を作る

服は多いのに「着る服がない」と感じるのは、組み合わせが浮かばないから。

手持ちの服で、3〜5パターンのコーデを決めておく と、無駄が見えやすくなります。

コーデが作れない服は「手放す候補」です。

6. 少ない服こそ、全部が“主役”になる

たくさん持つより、全ての服を把握し、全部を気持ちよく着られる状態を目指すほうが満足度は高い です。

特にコートは場所もコストもかかるため、今の自分にとって本当に大切な1着を選び抜くことが大事。

“少ない = 不安”ではなく、「好きな服だけがあるクローゼット」 を目指しましょう。

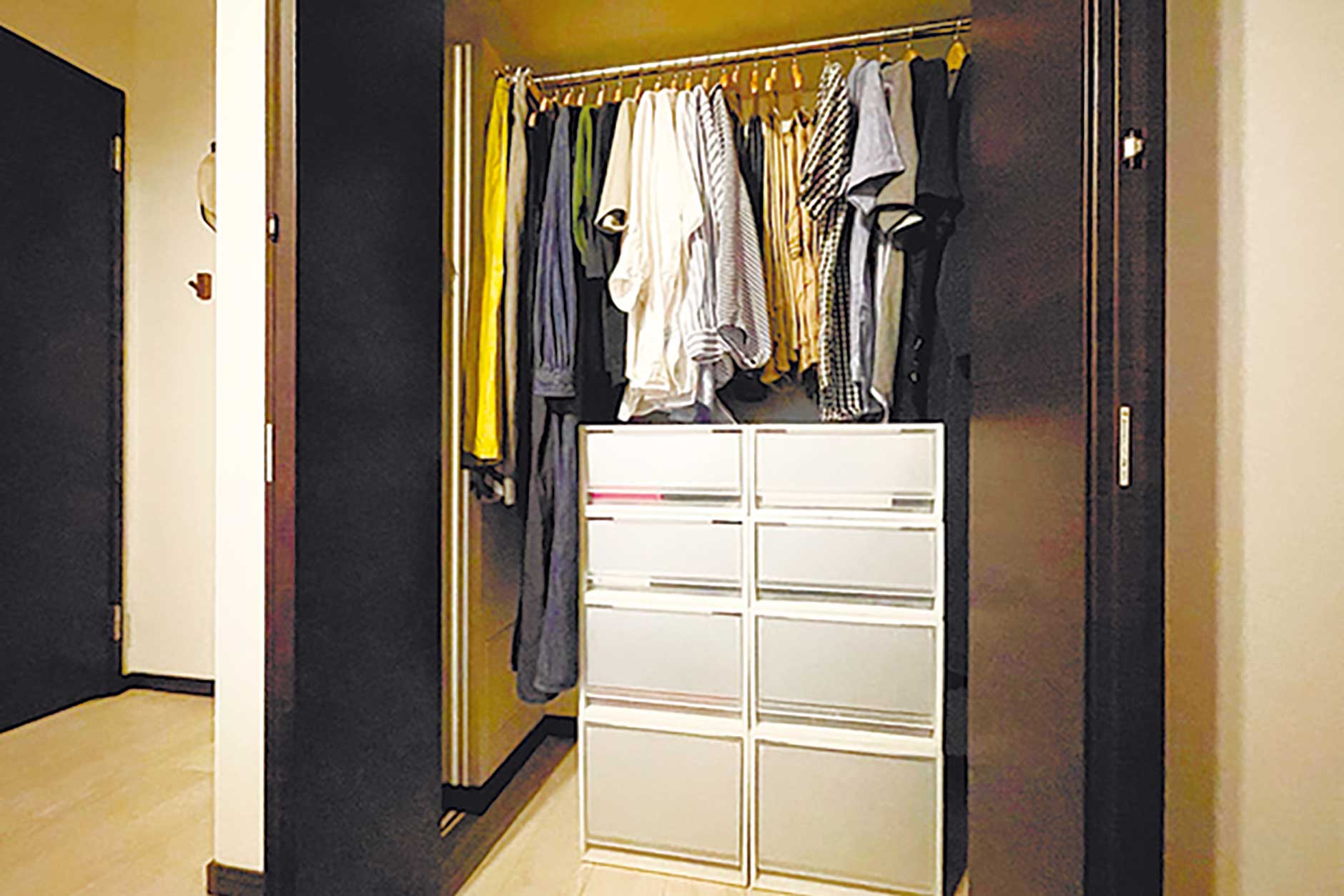

7. クローゼットは“呼吸できる余白”が正解

適正量は人によって違いますが、目安は 服同士が詰まりすぎていない状態。ぎゅうぎゅうに詰まっていたら、オーバーぎみです。

イメージは セレクトショップ。

余白があると、服が選びやすく、管理もしやすくなります。

番外編:冬小物(マフラー・手袋)も見直しを

冬小物は増えやすいアイテム。

引き出しにぎゅうぎゅうなら見直しサイン。

- 毛玉

- ゴワつき

- 糸のほつれ

- 同じような色・デザインの重複

これらがあるものは手放し対象に。

買い足すときは、

「1つ買ったら、1つ手放す」 を習慣にしましょう。多いからこそ使わない物が存在してしまいます。

まとめ

冬服はかさばるため、厳選する力が重要 になります。

手放すことはさみしく、もったいないと感じるかもしれませんが、スペースが空くことで、新しい出会いや好みの発見につながります(整理ができていないと自分の感性が鈍ります)。

今、自分にとって、どんな服が気分を上げてくれるのか、着やすい服とは、心地よいクローゼットとは。

まずは自分の好みを明確にして、整理をしていきましょう。