お尻から足にかけてしびれや痛み 腰部脊柱菅狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)

体の要といえる腰。年齢と共に腰痛などを訴える人が多いようです。また、症状が腰にとどまらない場合もあります。今回は、腰の代表的疾患の一つ「腰部脊柱管狭窄症」についてお伝えします。

(編集=坂本ミオ イラスト=はしもとあさこ)

はじめに

神経の通り道が狭くなり発症 加齢や力学的ストレスなどが原因

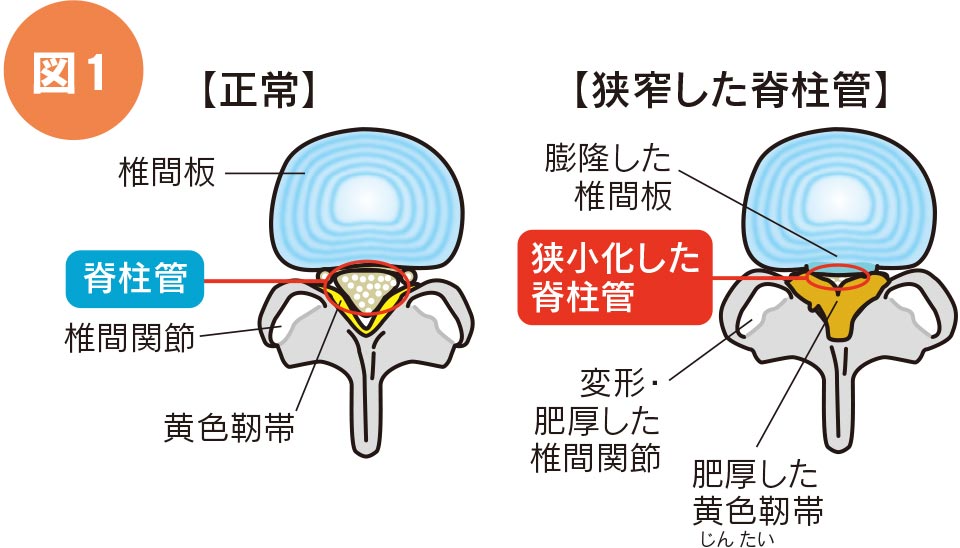

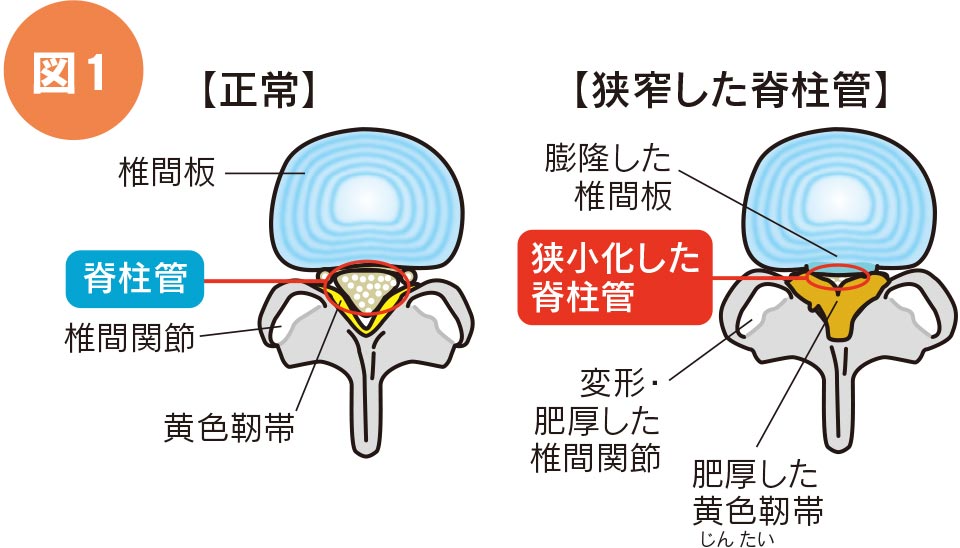

背骨には脊柱管と呼ばれる、脊髄や神経の通り道であるいわゆる「トンネル」のようなものが通っています。脊柱管の前方には椎体(ついたい)や椎間板が、側方・後方には椎間関節、黄色靭帯や後方の骨である椎弓(ついきゅう)が存在し、これらに囲まれています。このうち、椎間板が後方に飛び出したり、椎間関節が変形また黄色靭帯が厚くなったりすると脊柱管は狭くなります(図1)

神経の通り道が狭くなる脊柱管狭窄が腰で起こり、神経が圧迫され下肢(太もも~足)の症状などが出現するのが腰部脊柱管狭窄症です。腰部脊柱管狭窄症は国内に600万人弱ほどいるといわれており、決して珍しくない病気です。

狭窄を起こす原因は完全には分かっていませんが、加齢による変化や力学的ストレス、つまり腰椎への過度な負荷などと考えられています。

主な症状

姿勢により症状が変化 生活に影響及ぼす場合も

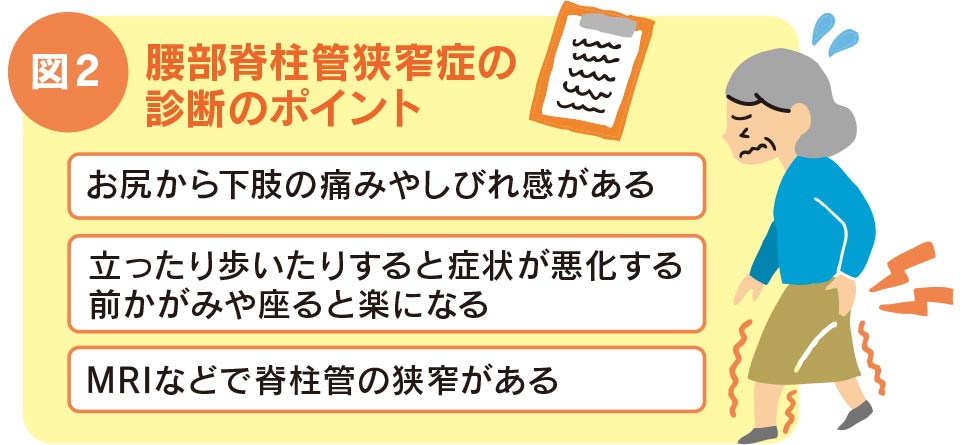

腰部脊柱管狭窄症では脊柱管狭窄により圧迫された神経の症状が出現します。代表的なものはお尻や太ももから足にかけての痛みやしびれ感があります。いわゆる座骨神経痛も狭窄症の一部であることがあります。

症状の特徴として、立位(真っすぐ立った姿勢)や歩行時に症状が悪化し、前かがみの姿勢や座って休憩すると良くなるものがあります。背中が真っすぐな姿勢を取り続けたり、歩けば歩くほど症状が悪化するため、症状がひどくなると短い距離を休憩しながら歩く、「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」という状態になっていきます。

姿勢によって症状が変化することが腰部脊柱管狭窄症の特徴です。こうなると、日常生活では炊事や買い物もつらくなり、旅行に行っても長く歩けないため楽しめなくなります。

下肢の重だるさや足裏の違和感なども

痛みやしびれ感ではなく、歩くと「下肢が重だるくなる」といった訴えもあります。また足の裏の違和感として「砂利を踏んでいる感じ」「一枚靴下を履いている感じ」という症状を訴えるケースもよく見られます。

病気が進行すると歩行時だけではなく、何もしていない安静時にもしびれ感が出るようになり、感覚の低下や異常、下肢筋力低下(まひ)、さらには排尿の障害や便秘などの膀胱直腸障害が出現する場合があります。

診断

問診、神経学的所見に加えMRI検査などでチェック

診断は問診、直接患者さんの神経の状態をチェックする神経学的所見、画像検査などを併せて行います。

特に問診は非常に大事です。下肢のしびれ一つをとっても、「いつ」「下肢のどこが」「歩いたらひどくなる」「前かがみになったら」などを詳しくチェックします。

先にも書きましたが、立ったり、歩いたりしたら症状がひどくなるかどうかを必ず確認します。逆に動き始めはきついけど歩いていたら楽になるといった場合は腰部脊柱管狭窄症には当てはまりません。

次に神経学的所見をチェックします。感覚の異常がないか、筋力低下(まひ)がないかなどを診ます。

そして画像検査を行います。その中でもMRI検査が有用です。実際に脊柱管が狭くなっているかどうかをMRI検査でチェックします。

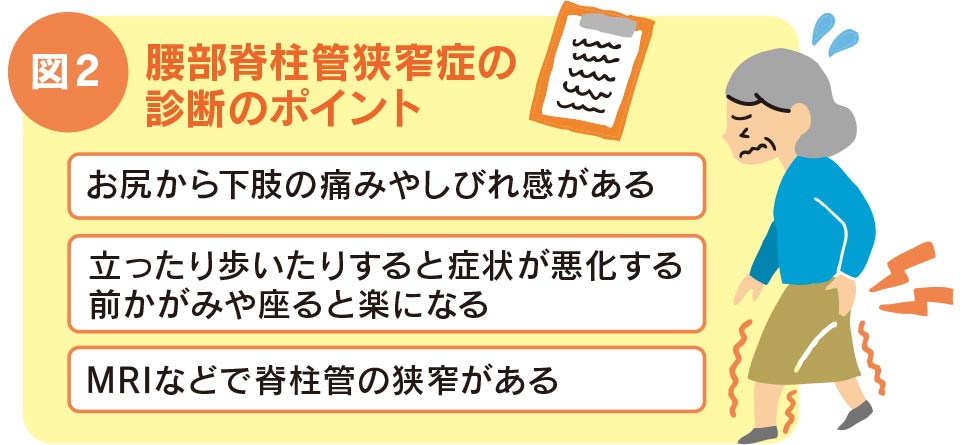

腰部脊柱管狭窄症の症状や神経学的所見に矛盾がなく、MRI検査でも脊柱管狭窄を確認して「腰部脊柱管狭窄症」と診断します(図2)。

重要なのはMRI検査で脊柱管狭窄があるからといって腰部脊柱管狭窄症とはならないことです。MRI検査で狭窄が見られても先の症状がない場合もまれではありません。その場合は狭窄症ではなく、単に画像上の狭窄という扱いになります。

治療の流れ

まずは薬物療法からスタート

基本的には薬による治療から始めます。狭窄による神経の圧迫・障害および血流障害が症状の原因と考えられているため、それぞれに効果がある薬剤を使用します。

リハビリに関しては腰部脊柱管狭窄症に医学的に効果があると証明されたものはありません。ただ全く意味がないというわけではなく、ストレッチや筋力訓練などは腰痛予防にも効果的といわれています。

薬の治療で効果がなく、生活に支障が出るような場合は手術という選択肢があります。

症状などによって異なる手術のタイミング

患者さんから「手術のタイミングはいつがいいですか?」という質問をよく受けます。下肢の痛みやしびれ感の症状において、薬を飲んでいても「下肢の症状で困る」「生活や趣味に支障が出ている」場合が手術を検討する時期と考えます。「もっと楽に立ち仕事がしたい」「長く歩けるようになりたい」といった希望をかなえることになります。

下肢のまひや排尿の異常などが出現している場合は、手術が遅れると後遺症として残りやすくなるので注意が必要です。「まひ」というと動かないなど極端な症状を想像しがちですが、「膝折れが目立つ」「スリッパがよく脱げる」「つまずきやすい」といった症状がある場合は、太ももやスネの筋肉にまひが生じていることがあります。こういう場合、早期の手術が必要となることがあります。

手術の種類は医師と相談して決定

術式については、厚くなった黄色靭帯や関節の一部を切除する「除圧術」や、それに加えて金属のスクリューなどを使用する「固定術」などがあります。近年では顕微鏡や内視鏡などを使用し小さな傷しか残さない手術も増えてきています。

具体的な手術の内容について今回は省略しますが、それぞれメリット、デメリットがありますので医師と相談して術式を決めましょう。

おわりに

日常生活に支障があれば治療を

腰部脊柱管狭窄症はきちんと診断することが重要です。治療については、基本的には「生活に困ったら」がポイントになります。

患者さんは一人一人生活スタイル、活動性、仕事などが異なります。そのため患者さんそれぞれに合った治療を行う必要があります。整形外科医とよく相談することが大事です。

執筆者

熊本大学病院整形外科 特任助教 中村 孝幸さん(脊椎・脊髄外科)

- 日本整形外科学会専門医・指導医

- 日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

- 日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医

次回予告

4/26号では、「災害時の医療」についてお伝えします