本を買うだけの快感!? 「積ん読」が止まらない‼【熊大生のイマドキヒマドキVol.70】

Taishi

来年度から卒業研究が始まる理系大学生。春休みは家に引きこもって、「詩人か、高等遊民か、でなければ何にもなりたくない」という、森見登美彦作品の登場人物の言葉に深く共感する退廃的な日々を満喫中。

目次

2024年度の私は「積ん読」がアツイ!

2024年度は、読書がマイブームでした。

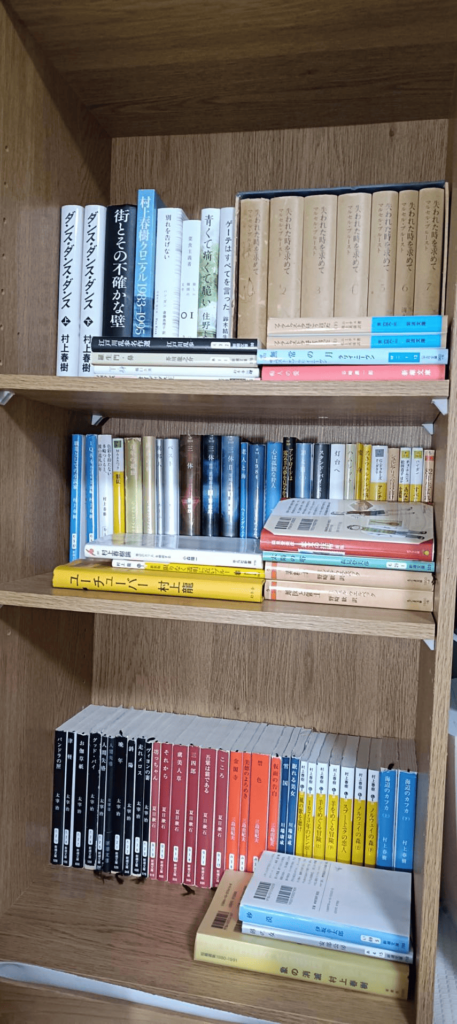

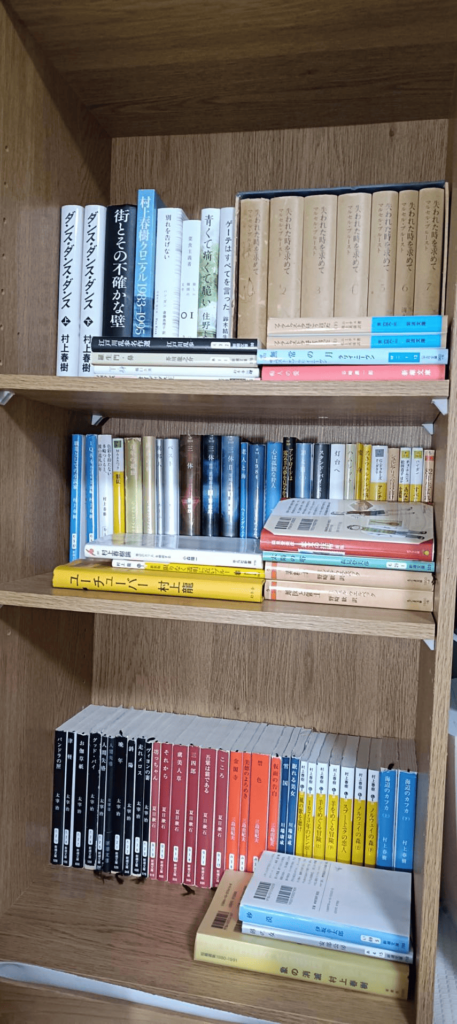

朝から一日中 本を読める休日に至福を感じ、ふと自宅の窓から見えた夕日に「エモッ!!」とか思ったりして、(今日も今日とて、読書に没頭し、時間を無駄にしてしまった、やれやれだぜ!)という思いに耽ながら、しがない生活を送っていました。外出先では、書店に寄り道して数冊買う日々。その結果、自宅の本棚には日に日に本が積み上げられていき、いわゆる「積ん読」状態に。

つんどく〔積ん読〕(名)

《俗語》本を買っても、積んでおくだけで読まないこと。(「デスク版講談社国語辞典」講談社)

「なんで積ん読がやめられないんだ!?」

そんな疑問が私の脳内に、ふと降り立ちました。

野鳥の羽休めのように、すぐにその疑問は消えるかと思いましたが、2週間経っても私の脳内に居座り続け、ついに巣作りまで始めやがったのです!

そこでこの記事では、脳内の「疑問」という名の野鳥を追い払うべく、私が積ん読してしまう原因を解明しようと思います!

読書ブームの発端

前回の記事で述べましたが、私は2024年度、高専から熊本大学に3年次編入しました。

それは私にとって、高専5年間の刻苦勉励生活からの解放であり、「一人暮らし」という、何人も侵すことのできない聖なる領域の享受を意味しました。

サークル、旅行、アルバイト、あわよくば恋愛、キャンパス内で咲き誇る桜の木々のように華やかな学生生活……!

が、しかし。

実際に私を待ち受けていたのは、毎週2日にわたって行われる学生実験、実験レポート、そして課題の山々でした。4月早々、私の胸の中で咲き誇っていた桜の木々は、宿命的な落雷によって打ち砕かれ、激しい竜巻によって、ゴルゴダの丘まで吹き飛ばされてしまったのです。

Eli, Eli, Lema Sabachthani?

―イエス・キリスト

これは、4月早々、私の脳内をうごめいていたイエス・キリストの言葉です。

ヘブライ語で「我が神、我が神、何故、私をお見捨てになったのですか?」を意味します。

イエスが十字架で磔の刑にされ、亡くなられる直前に叫んだとされる言葉ですが、なんとも、その頃の私には、肺腑に染みる言葉でした。

話が長くなりましたが、私はこの絶望的状況からの逃避として、読書にのめり込んでいった訳です。

入口はネガティブでしたが、結局のところ読書にハマり、多くの作家の作品に触れ、美的創作の深淵を覗くことが出来たので、結果オーライです。

なんで本が好きなんだっけ?

私は積ん読してしまうほど、本を読むのが好きです。

どうして本が好きになったのか改めて考えたところ、そのきっかけが3つ、浮かび上がりました。

- 幼少期 両親による読み聞かせ

1つ目のきっかけは、幼少期の両親による就寝前の読み聞かせです。

消灯後の暗闇が怖く、なかなか眠れなかった幼い私にとって、物語の世界は救いでした。

両親の語る明るい寓話を聞くことで、不思議と安心し、眠りにつくことができたのです。

私はそこで、物語には不安や恐怖を和らげる力があると知りました。

そして、次第に物語そのものに夢中になっていきました。

- 小学生時代 母の図書館通い

私が小学生だった頃の母の習慣も、大きな影響を与えました。

母は週に3回ほど図書館で本を借りてきて、私に与えてくれました。

当時の私は、親から貰う物なら何でも嬉しく、その本を次々と読んでいました。

どんな本が面白いかも分からないまま、とにかく読むことが楽しかったのです。

- 高専3年 純文学との出会い

高専3年生の頃、2021年7月下旬のある休日に訪れました。

その日、吹奏楽部の部室で練習をしていた私は、本棚にある基礎練習用の教本を探していました。

目当ての本を引き抜いた拍子に、隣にあった1冊が床に落ちました。

何気なく拾い上げると、それは太宰治の『斜陽』でした。

表紙には抽象画が描かれ、長く触れられていなかったのか、うっすらとホコリが積もっていました。

ホコリを手で払いつつ、休憩がてら少し読んでみることにしました。

気がつくと、私は物語に没頭していました。登場人物の繊細な心理描写に引き込まれ、結末には強い衝撃を受けました。

それまで小説をエンタメの一つとして捉えていた私にとって、『斜陽』は全く異質なものでした。

娯楽の枠を超え、読者に哲学的な問いを投げかけてくる──

そんな文学のあり方に、心を揺さぶられたのです。

それ以来、私は太宰の作品をはじめ、純文学と呼ばれる小説を貪るように読みました。

このようなきっかけから、私は本が好きになったのです。

書店で本を物色するのが好き

この記事の原稿を書き始めたのは3月12日。

しかし、記事の自己紹介文を書いた後、3月19日までひたすら本を読み漁っていました。

さすがに焦り始め、現在、3月20日からようやく記事の執筆に取り掛かっています。

ちなみに締め切りは明日……トホホ。

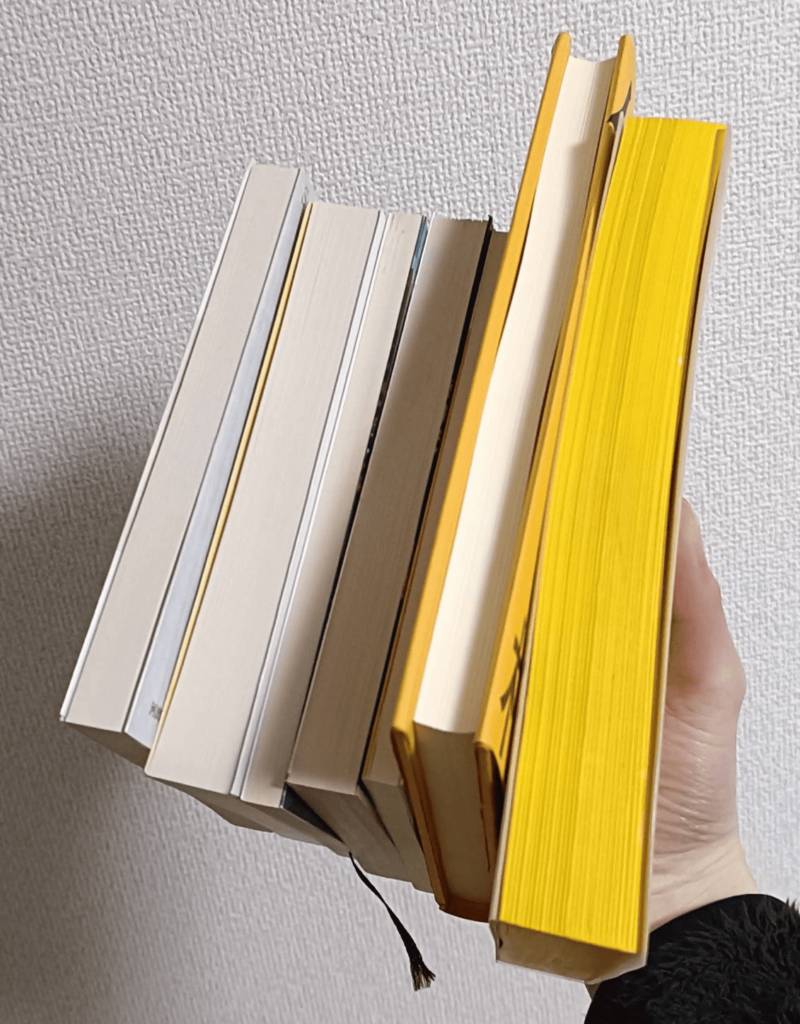

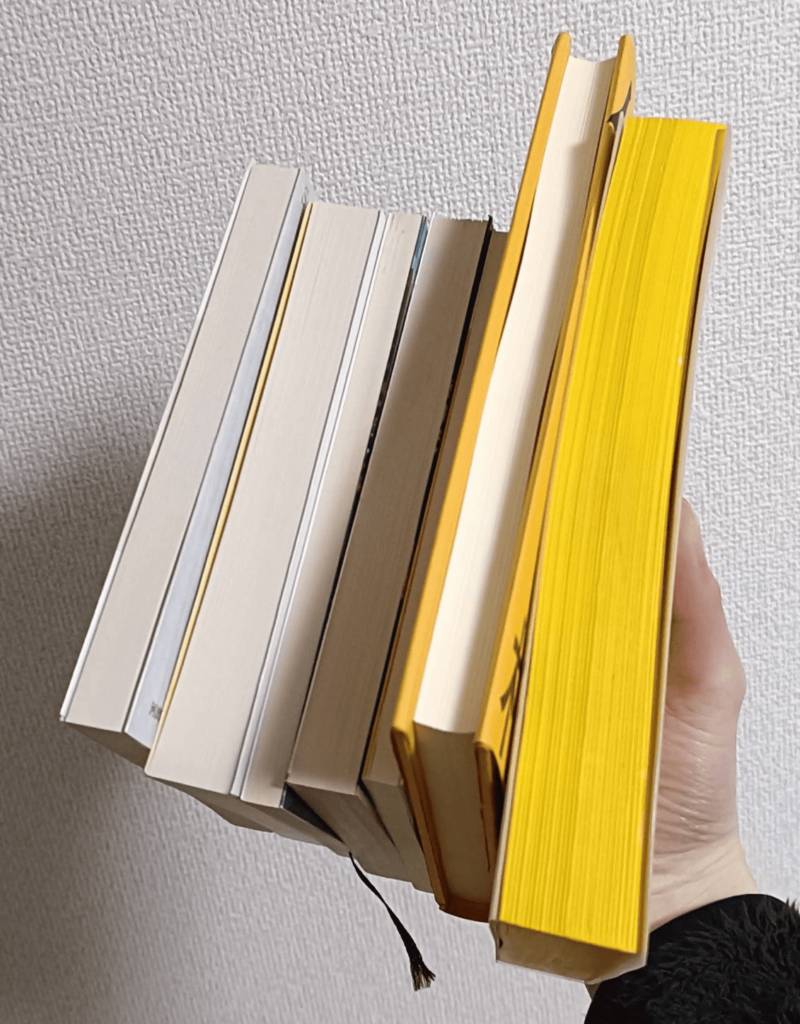

私の記憶が確かならば、12日から19日の8日間で私は書店を5店舗訪れ、7冊もの本を購入していました。

普段は短期間でこんなに本を買うことはないのですが、春休みも相まって市街地に出ることが増え、つい書店に足を運んでしまいます。

書店には、古今東西多くの作家の本が並べられています。

特に、三年坂にある蔦屋書店は、私にとってまさに楽園です。

四段に並べられた本棚を前に、右手の人差し指で一冊一冊、背表紙に触れないよう横になぞりながら、お目当ての本や、偶然出会える本を探す時間を楽しんでいます。

この時間は、他の何にも代えがたい至福の一時── まるで、私の頭の中で、2人の男女が仲睦まじくワルツを踊っているかのよう。

また、書店の魅力の一つは、その静けさにもあるのではないかと思います。

静寂な空間が、あたかも“本と自分”だけのものかのように、閉鎖的な空間を創り出してくれる。

その中で、自分史上、未だかつてない本に出会えるのです。

しかも、それがだれでも体験できるなんて最高ではありませんか!