介護サービス費の負担抑える救済措置 一定の上限額を超えた場合に払い戻し【知りたい!お金の話】

【今回のスタディー】高額介護サービス費

コロナ禍における長期の外出自粛により「介護が必要な人が増えるのでは」といわれています。介護保険適用のサービスを利用する際、利用料は所得に応じて1~3割負担ですが、多くの介護サービスを利用すると、それだけ自己負担額が増えてしまいます。もし1カ月のサービス利用料が一定の自己負担額を超えてしまった場合、「高額介護サービス費」制度による払い戻しで負担を軽減できる可能性があります。制度をよく理解して、しっかり活用しましょう。

自己負担額の上限が引き上げ

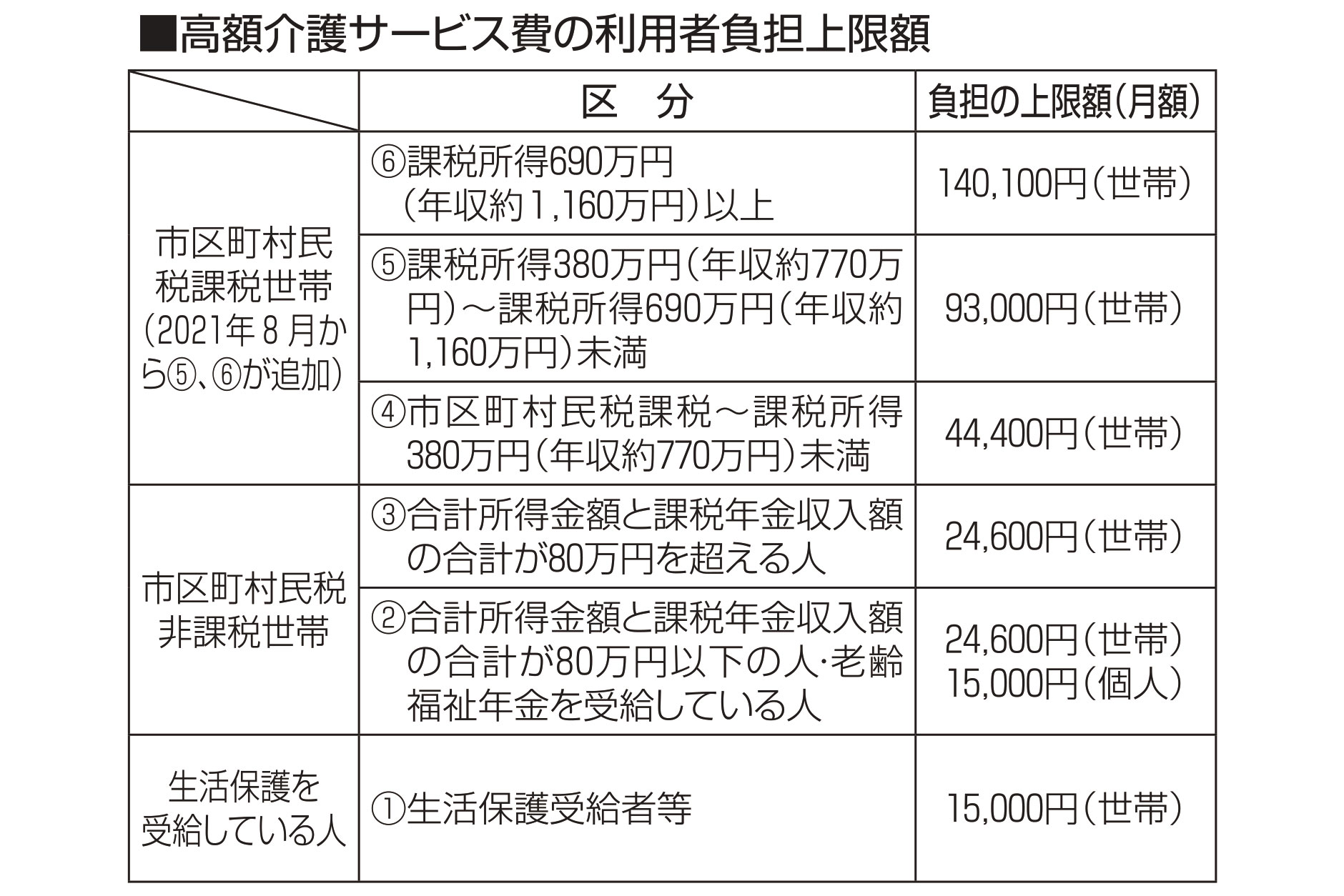

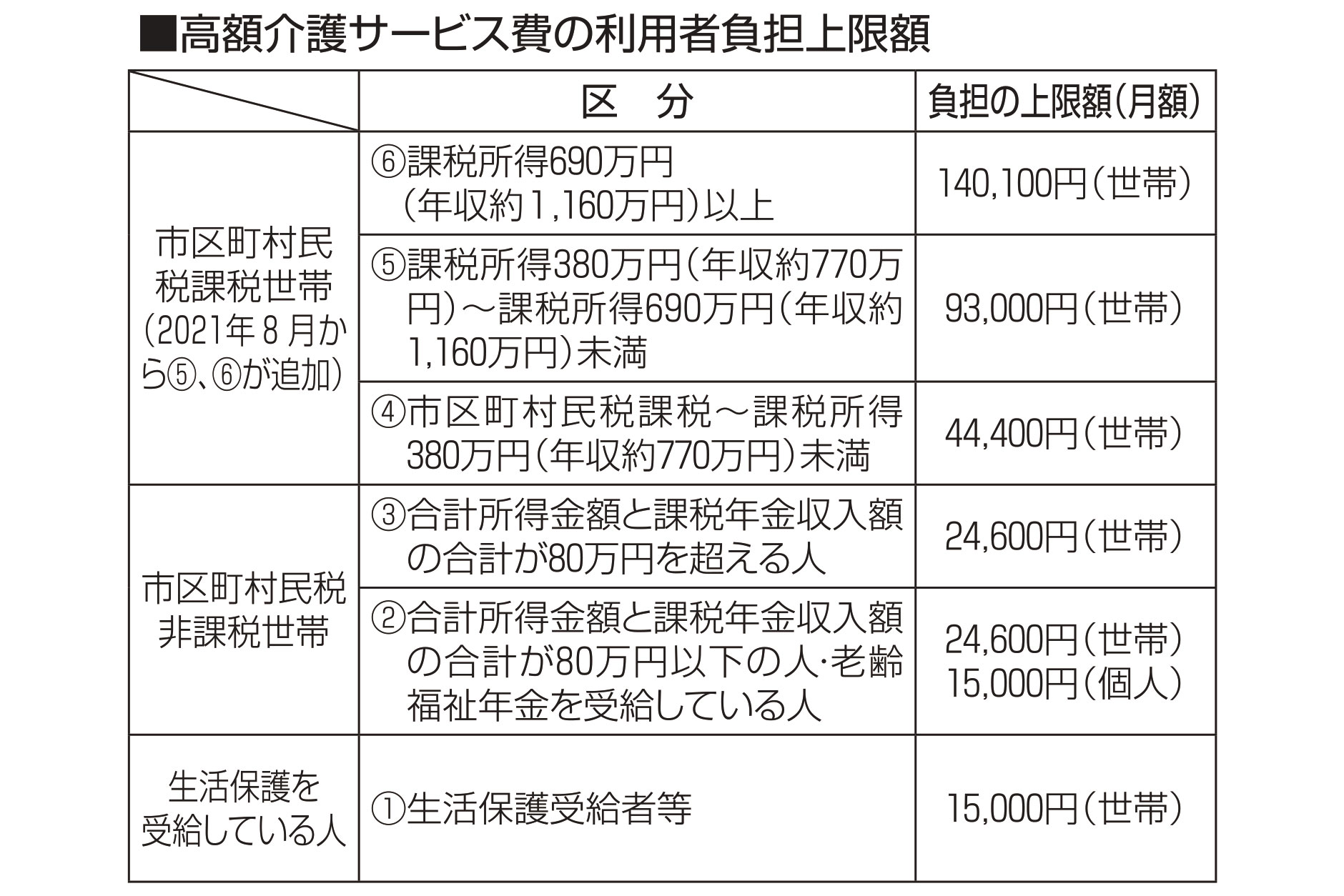

ちなみに昨年8月、高額介護サービス費自己負担額(月額)の上限が従来の4万4000円から最大14万100円まで引き上げられました。

では、高額介護サービス費の手続きを行うと、どれくらいのお金が戻ってくるのでしょうか。「夫が要介護3、妻が要介護2」と仮定し、それぞれ、介護保険サービスを1割負担で利用できる限度額までサービスを受けているものとして計算してみます。

○自己負担額(月額)夫/2万7048円+妻/1万9705円=4万6753円

■市区町村民税課税世帯の場合(表中(4)に該当)

・戻ってくるお金(月額)は、自己負担額4万6753円―上限額4万4400円=2353円

・戻ってくるお金(年額)は、2353円×12 カ月=2万8236円

■市区町村民税非課税の場合(表中(3)に該当)

・戻ってくるお金(月額)は、自己負担額4万6753円―上限額2万4600円=2万2153円

・戻ってくるお金(年額)は、2万2153円×12 カ月=26 万5836円

このように、年間で、前者の場合3万円弱、後者のパターンだと26万円以上お金が戻ってきます。

高額介護サービス費制度を利用する際の注意点

高額介護サービス費は、居宅サービスでは活用することができますが、住宅改修や特定福祉用具購入費、施設サービスは適用の対象外となります。

また申請手続きが必要です。高額介護サービス費の適用対象となるサービスを最初に受けてから約2カ月後に市区町村から届く申請書を使って申請手続きを行い、銀行口座を登録すれば、以降は利用実績に合わせて自動的に給付されます。なお、申請手続きは初回だけでOKです。

最後に、この制度は「2年で時効」となり、以後申請できなくなりますので、注意しましょう。

「家計簿チェック」の相談者を募集中!

専用フォームの必須事項にあなたの家計を入力するだけ。

講師に相談して、家計を見直してみませんか。採用分にはQUOカード3000円分進呈。